魏延鹏正高级工程师科研团队在国际力学顶级期刊《International Journal of Mechanical Sciences》(IF=9.4 中科院1区TOP期刊)上发表了一项具有重大工程应用价值的研究成果——梯度凹槽薄壁圆管(Gradient Grooved Tube, GGT)技术。该技术通过创新的结构设计,实现了薄壁圆管在轴向冲击下屈曲行为的主动调控,显著提升了能量吸收的稳定性与可控性,特别适用于核电、航空航天、交通运输等领域的冲击防护系统。

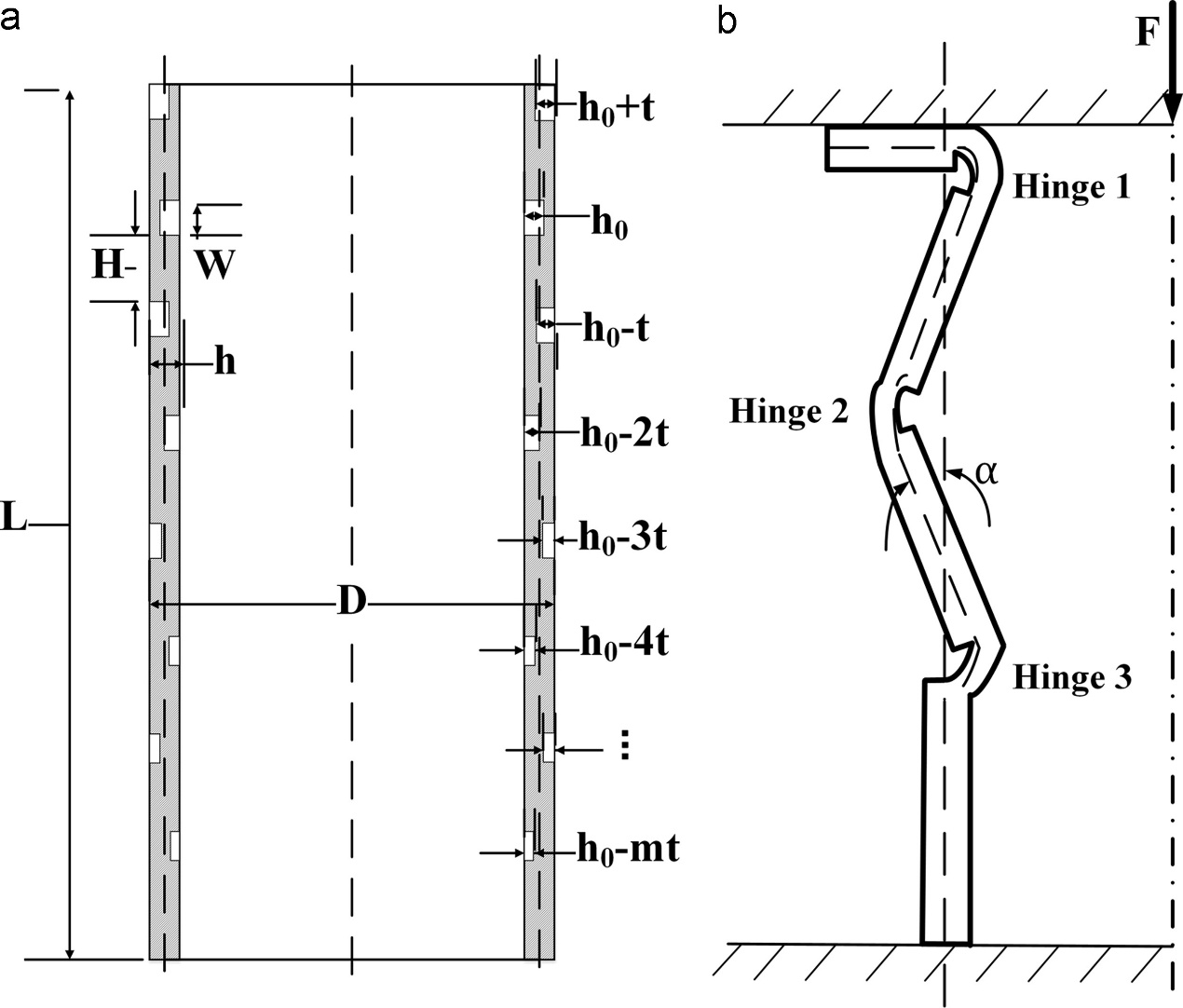

传统薄壁圆管在轴向冲击下往往表现出屈曲模式不确定、压溃力波动大、易发生横向失稳等问题。GGT技术通过在管壁表面预设一系列深度渐变的环形凹槽,精准引导塑性铰的形成位置与顺序,从而实现了:

图1 梯度圆筒示意图

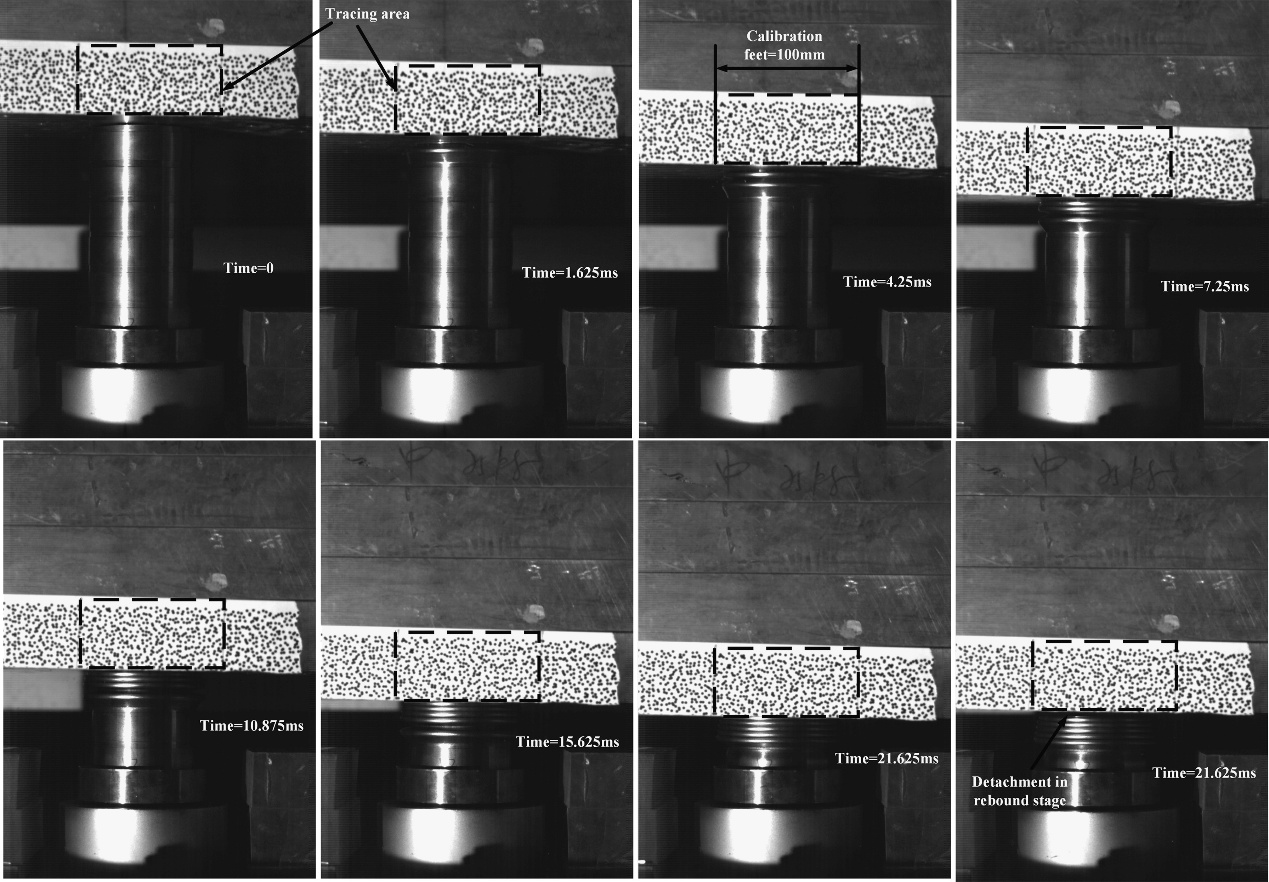

· 可控的屈曲模式:确保结构始终以高效、稳定的“手风琴”模式屈曲;

· 平稳上升的压溃力:压溃力-位移曲线呈现二次上升趋势,避免初始峰值过高,提升缓冲稳定性;

· 优异的抗偏移能力:即使在 slender(细长)冲击体作用下,仍能保持轴向压缩,无横向失稳。

研究团队通过理论建模、有限元仿真与实验验证,明确了三大核心设计参数:

1. 凹槽宽度比:最优值为 π/2π/2,确保弯曲过程无挤压干涉;

2. 凹槽深度比:临界值为 0.6,避免局部失稳,保证可控屈曲;

3. 半波长比:有效范围为 0.7 ~ 1.2,直接控制屈曲波长和压溃力上升趋势。

基于此开发的理论模型可准确预测结构的压溃力与能量吸收量,为工程设计与优化提供了坚实依据。

图2 薄壁圆筒压溃吸能过程

该技术最初为解决高温气冷堆(HTR) 中石墨堆芯免受控制棒冲击的难题而设计,其优势在于:

环境适应性:适用于高温、狭小空间及高洁净度要求等极端环境;

可靠性高:屈曲过程有序、稳定,无需外部约束装置;

设计灵活:可通过调整梯度参数满足不同的吸能需求。

目前,该技术不仅在核能安全领域具有直接应用价值,在新能源汽车碰撞防护、铁路防撞系统、航天器着陆缓冲等领域也同样展现出巨大的应用潜力